Da sempre sono affascinato dagli ikebana. Da qualche tempo li disegno. Il disegno è – come la scrittura – uno strumento di analisi e conoscenza. Si può disegnare o scrivere per vari scopi e uno di questi è per scoprire, capire, conoscere.

Fino a oggi e dopo vari tentativi non ho ancora colto il segreto degli ikebana, pur avendone disegnati svariati. Il maestro giapponese di ikebana non se ne meraviglierebbe e direbbe che ci vogliono come minimo 13 anni per diventare apprendista di composizioni di ikebana, e una quarantina per diventare maestro. Cosa pretendo?

Oppure, più ragionevolmente, direbbe che l’ikebana è innanzitutto una composizione che usa elementi naturali e soprattutto è tridimensionale. Pensare di renderne anche una pallida e inesatta misura in un disegno è illusorio e forse anche irrispettoso.

Diciamo allora che col disegno ho tentato – tento – di indagare cosa renda l’ikebana ciò che è, o quale sia il fondamento ikebanico. L’equilibrio? L’indugiare della composizione sul limite che separa equilibrio da squilibrio, la statica perfetta dal crollo? Oppure è la sua semplicità (apparente) e l’uso di un linguaggio che – per i pochi elementi/parole che usa – è in verità molto eloquente? Il vuoto (ciò che c’è oltre le parole) dice insomma più cose di molte parole? Parlare più del necessario è un modo per non sentire la propria voce e per non accorgersi che c’è la morte o il nulla dall’altra parte? Quando si parla molto lo si fa per l’imbarazzo, perché non si sopporta il silenzio, per non sentire. Curioso no? A volte si parla per non sentire. Gli altri.

Comunque.

Nel concetto occidentale di bellezza c’è la perfezione e la perfezione è l’assenza di imperfezioni, di scabrosità, di irregolarità. La perfezione è la forma della regola e la regola è, per definizione, un’astrazione, un’idealità. La realtà non è perfetta, non può esserlo.

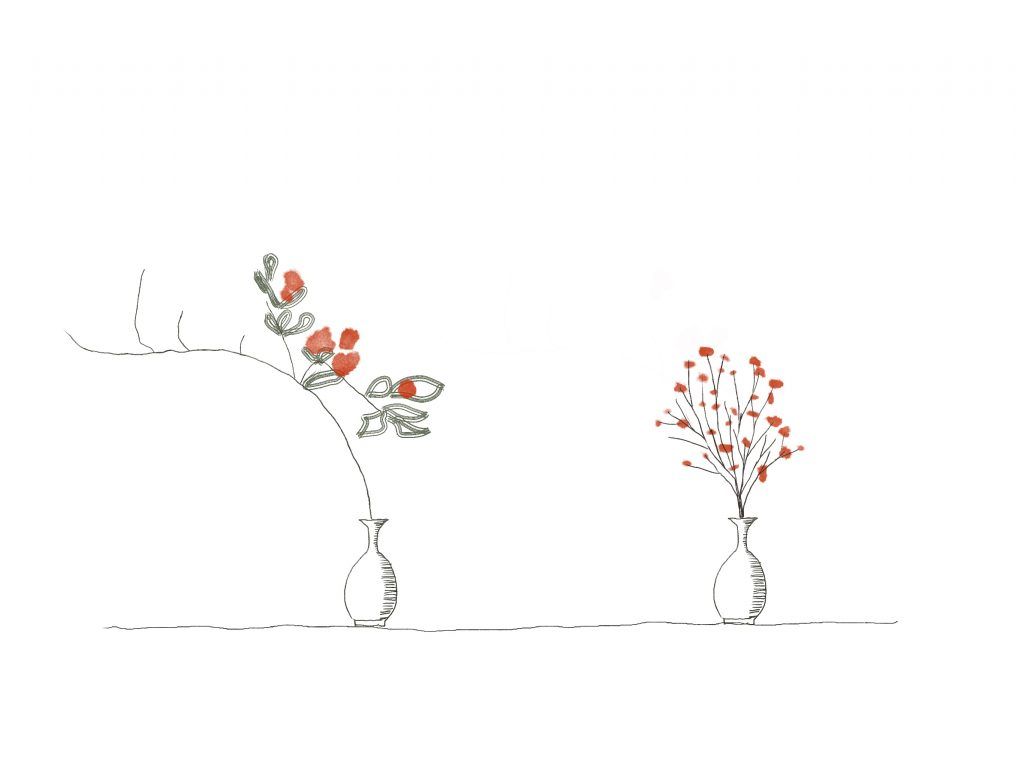

L’ikebana è fatto di materia, di realtà, quindi è imperfetto. Eppure è perfetto perché se lo si contempla non si può non esser rapiti dall’equilibrio, dalla tensione trattenuta dalle forme, dall’idea di caducità che contiene e domina. La sua natura materiale e naturale lo condanna al declino, alla corruzione: l’ikebana contiene il tempo nel suo svilupparsi poiché ne contiene le manifestazioni – l’inizio, la vita, l’evoluzione, la corruzione, la morte – ma soprattutto ne contiene l’estensione. Del resto il suo nome significa “fiore vivente”. La perfezione occidentale è invece mortale, anzi “mortifera” (portatrice di morte), perché incatena un momento perfetto.

La perfezione è anche terribilmente noiosa.

Dire di un ikebana che è perfetto è fargli un torto. Un ikebana è vitale, equilibrato, ben composto ma non è mai perfetto, o almeno non nel senso occidentale.

Il tema della perfezione è anche uno dei pensieri lunghi su cui mi interrogo da una vita. O meglio: sul perfezionismo, che è una deviazione patologica della perfezione, o una strada che si pensa vi conduca mentre ha più a che fare con la perversione che con la perfezione.

Il perfezionismo è insomma un atteggiamento che illude chi lo pratica di mettersi al riparo dal caso e dagli accidenti della vita. È la ricerca di un equilibrio statico che è tale solo finché non interviene qualcosa a sconvolgerlo.

L’equilibrio dinamico è invece ben rappresentato dall’ikebana, cioè da una composizione di forme e forze in costante tensione, sempre sul punto di cedere alla gravità eppure sempre fieramente in piedi.

Prendo anche l’ikebana a esempio di bellezza e perfezione dinamica poiché esiste solo nel tempo, cioè può esprimersi in un frammento finito di tempo. Dopo che si è corrotto ne resta l’idea e il ricordo ma non più la presenza.

La bellezza mortifera invece resta, dato che è la bellezza della morte, cioè di una condizione eterna.

Il che porta anche a rivalutare la caducità dell’esistenza umana che – in quanto non infinita – ha un valore nel presente e, decadendo, sfugge alla condizione sospesa di immutabilità che è tipica di ciò che è morto e che, quindi, mai cambierà.

***

Una volta ero perfezionista. Il perfezionismo cela almeno due aspetti della persolità che, credo, sia sano perdere con l’età: l’insicurezza e il rapporto con la morte. Come dicevo, il perseguire il più ossessivamente possibile la perfezione serve a soddisfare il bisogno di illudersi che fare qualcosa perfettamente salvi dal fallimento, come se esistesse un manuale che garantisce la conseguenza del risultato positivo qualora vengano soddisfatti tutti i requisiti.

Ogni programma è perfetto solo nella teoria, altrimenti non si spiegherebbe come possano avere successo anche programmi che di perfetto hanno poco. Eppure accade, forse con maggiore frequenza rispetto a ciò che è pianificato ed eseguito alla perfezione.

Eppure resta magnetica la sicurezza illusoria che l’esecuzione perfetta garantisca il risultato positivo. Lo è forse in matematica, molto meno nelle materie umane.

La perfezione è infine anche un potente sedativo contro la paura della morte: il successo e il risultato positivo sono battaglie vinte contro la morte, almeno tanto quanto il fallimento è una piccola morte. Non uccide ma fa morire dentro. Temere di fallire è temere di morire.

Quando accetti come inevitabile la morte la temi meno, la comprendi nelle esperienze umane e togli il velo al successo: non ti protegge da niente, è solo una sembianza del destino.

***

Il jazz mi ha insegnato moltissimo sul potere creativo degli errori (non della perfezione, anche se i musicisti jazz sono fra i più capaci al mondo). Una delle storie che fanno capire cos’è l’errore nel jazz la racconta Herbie Hancock. Durante un concerto in cui lui e Miles Davis stavano suonando meravigliosamente, Hancock sbagliò clamorosamente una nota. Miles Davis, con sua sorpresa, riprese a suonare su quella nota. Non l’aveva giudicata come sbagliata ma solo inaspettata.

Ogni cosa nella vita cambia in continuazione. La vita non è pianificabile. L’illusione di poterlo fare sì, e infatti tale resta, un’illusione. La vita è una teoria di equazioni a variabili impazzite, l’unica intelligenza possibile mi pare quella di calcolarle sapendo che anche i numeri hanno valori diversi, che un 2 non è sempre un 2, che le cose cambiano perché sono agitate da tensioni interne, da dinamiche che si attivano fra le parti. Tutto si muove. Bisogna muoversi con il tutto.