La conquista dell’inutile è il libro in cui Werner Herzog racconta l’avventura di Fitzcarraldo, uno dei suoi film più celebri. Lo fa a vent’anni di distanza da quando lo girò – tra il 1979 e il 1981 – basandosi sui diari che tenne durante la lavorazione. Il film l’ho visto, in realtà neanche tanto tempo fa, forse meno di un anno fa. Sulla sua produzione esistono mille aneddoti che lo fanno assomigliare alla vicenda stessa narrata, almeno in termini di difficoltà, problemi di budget, tensioni e incomprensioni.

Rileggendone la sinossi, ho ricordato un dettaglio che avevo dimenticato: l’epilogo della vicenda è uno spettacolo d’opera galleggiante che Fitzcarraldo allestisce a Manaus, al quale partecipa il suo maiale da compagnia, comodamente sistemato su una poltrona tutta sua.

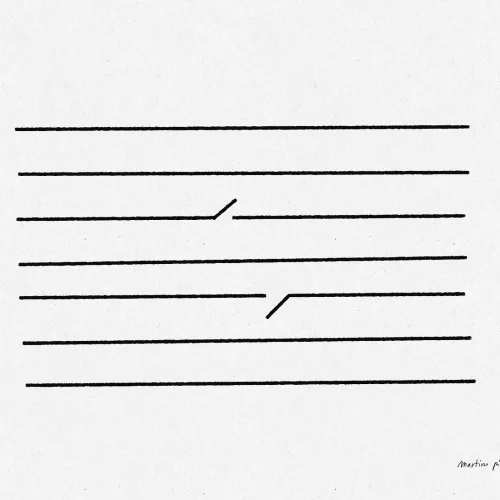

Se si dovesse identificare un simbolo eloquente del trionfo dell’inutilità – al di là dell’intera vicenda narrata in quel film – il maiale sarebbe perfetto. Per quale motivo Fitzcarraldo si è indebitato, ha trascinato una nave su una montagna per poi lanciarla sulle rapide del Pongo das Mortes, ha litigato con un equipaggio che voleva essere pagato, ha sopportato un cuoco alcolizzato, il caldo e gli indigeni che l’hanno – fortuna sua – scambiato per un’apparizione divina e non per il prossimo pranzo? Per far vedere al suo maiale da compagnia un’opera galleggiante. Uno spettacolo surreale e sublime. Mi sembra un ottimo motivo, perché non ha motivo, è folle, è delirante. E questi motivi mi interessano sempre di più.

Pensavo all’ossessione che abbiamo per la produttività. Sembra non avere fine, sembra scalare verso dimensioni infinite. C’è un limite alla produttività? Credo la morte dell’individuo, ma vorrei arrivarci con calma e a tempo debito.

In realtà, stavo riflettendo sull’involontaria ironia del marketing di certi prodotti, basato esclusivamente sull’idea di aumentarla. A parte che è quasi sarcastico che un prodotto pensato per farti lavorare in modo più efficiente sia commercializzato proprio per questo effetto (che è come vendere cibo non perché ti nutra ma perché ti fa ingrassare), mi dicevo che è straordinario come sia efficace il messaggio. Alla domanda “Vuoi essere più produttivo?”, rispondiamo entusiasticamente “Certo che sì!”, non indagando gli esiti secondari: il tempo liberato dall’aumento di produttività è presto saturato da altro lavoro.

Ecco perché qualsiasi cosa proposta come antiproduttiva ed economicamente ingiustificabile ha subito la mia attenzione.

Mi sembra l’ultimo, estremo, bastione di resistenza verso l’aggressione dell’utile.

Forse a questo punto bisognerebbe anche chiedersi se qualcosa di utile è anche umano. Se la produttività sia una dimensione sostenibile e naturale. Ancora una volta: umana. Esistiamo per produrre, per fare?

È indubbio che fare cose sia un efficace metro di giudizio per verificare la nostra esistenza: una cosa fatta certifica l’esistenza di chi l’ha fatta. Non fa una piega.

Il problema è che abbiamo inquadrato il senso delle cose fatte solo nell’ottica economica: una cosa non deve solo essere stata fatta ma deve incorporare il motivo della sua esistenza, che è sempre economico. Non meraviglia che sia così: l’economia misura, è basata sui numeri e i numeri hanno una discreta credibilità e oggettività. Ci sono burloni che sostengono che il risultato di un’addizione sia opinabile ma, diciamo, sono un’infinitesima minoranza.

Sui numeri tutti siamo d’accordo, specie sui rapporti fra cui stanno tra di loro, nello specifico fra ciò che è maggiore di ciò che gli è minore.

È un ottimo sistema di misurazione – banale ed elementare ma di certo funzionale – eppure non dice molto oltre i numeri e i rapporti fra cui stanno. Non mi sembra molto umano, come dire. Non cito Kahneman ma lo cito: oltre una certa soglia, la crescita di reddito non è proporzionale a quella della felicità. Il che non nega che i soldi alleggeriscano la vita e la rendano un po’ più serena ma dice che lo fanno in modo lineare solo fino a una certa soglia.

E soprattutto: non mi pare che l’aumento di produttività abbia reso le persone più serene o felici, anzi.

Siccome sono una mente semplice e avanzo per le vie della vita, se una non pare portarmi alla destinazione desiderata ne scelgo un’altra.

È da questa semplice considerazione che nasce la mia indagine sul valore dell’inutilità.

Se ciò che è socialmente utile (produttivo e profittevole) non sembra nobilitare, forse lo farà l’opposto.

È una logica un po’ brutale, ma mi pare di essere sempre meno solo nel pensarlo. Sarà un bias, ma l’occhio mi cade sempre più spesso su titoli di articoli che parlano della lentezza e di come le nuove generazioni non scelgano il lavoro come strada per la realizzazione. Ne vedono i limiti, o forse non gli piace e basta, o almeno a molti di loro. Non mi è chiaro come facciano senza, ma provengo pur sempre da un’altra generazione e devo lavorare per vivere. Ho imparato così e non ho avuto molte altre scelte.

Quello che oggi è chiamato elogio o riscoperta della lentezza io l’ho sempre chiamato romanticismo. Fare cose inutili è romantico. Amare autori sconosciuti è romantico. Apprezzare gesta senza senso è romantico. Anche apprezzare – chessò – cantanti un tempo molto famosi e ora dimenticati è molto romantico.

Il romanticismo è l’amore per tutto ciò che è abbandonato, tutto ciò che è stato rifiutato dalla società. Ciò che non merita più attenzione perché non suscita interesse e quindi non può essere fatto oggetto di commercio.

Il che postula anche che, quando qualcosa che apparteneva al dominio del romantico viene riscoperto per interesse commerciale o per un suo presunto potenziale tale, perde la qualifica di romantico. Ma può riacquistarla.

Essere romantici significa essere custodi della memoria dimenticata e dell’oblio.

Significa ricordare ciò che un tempo faceva parte di un qualche ciclo produttivo o catena di valore (o che non vi ha mai fatto parte) e che ora non vale niente, quantomeno in un certo contesto sociale.

Non c’entra niente con il romanticismo letterario o musicale tedesco, se non forse in un certo qual spirito del sublime, perché – signore e signori – il sublime non conosce alto o basso, prosaico o profano: il sublime è qualsiasi cosa, il sublime è duplice. È divino e prosaico, è bello e brutto, è terrificante e suadente. Il sublime contiene moltitudini. Solo una cosa non è: interessante economicamente.

Perché? Perché non può essere misurato, non può essere descritto da un numero.

Che disegno esistenziale era mai quello di Fitzcarraldo? Di far godere al suo maiale un’opera flottante, comodamente seduto in poltrona? Che senso aveva?

Nessuno. In un mondo in cui tutto deve avere un senso (il che non significa che ce l’abbia, ma solo che ha il dovere di averne uno), non avere senso è liberatorio e rivoluzionario.

Ha forse senso produrre? No. Ma l’unica risposta che siamo riusciti a dare a questa domanda – per ora – è rallentare, o almeno cercare di farlo. Che, a ben pensarci, ha un senso solo all’interno del sistema di pensiero che spinge verso l’accelerazione più insensata, verso l’accumulo e la crescita infinita.

Può essere una risposta transitoria e soddisfacente – per quanto, ci si faccia caso, è diventata oggetto di teorie e attenzioni, che è il passo che precede la sua monetizzazione – mentre la soluzione radicale sposta il contrasto su un territorio che mette in crisi l’economia e i numeri: quello dell’inutilità, quello del romanticismo.

Il romanticismo è inutile, e per questo è esistenzialmente necessario.