All’arrivo a Napoli, in mezzo al traffico, si immette nella rotatoria di piazza Bovio un quad, uno di quegli incroci fra una moto e un mezzo a quattro ruote. Ha montato davanti e dietro due ceste in plastica grigia abbastanza capienti. Dentro ci sono 5 cani: due davanti e tre dietro. Evidentemente vanno a farsi un giro con il loro padrone e sembrano molto a loro agio.

Il giorno dopo noto a spasso per via dei Librai un padrone e il suo cane. Un’immagine normalissima, se non che il cane ha degli occhiali da sole. Rosa.

Queste non sono immagini isolate, anzi, sono piuttosto frequenti a Napoli.

Ma non mi interessa parlare di questa città come di un freak show. Non c’è un’immagine che la può descrivere e di certo qualche giorno passato lì, sostanzialmente solo in centro e a camminare al caldo con una macchina fotografica e accompagnato dal caso non ne restituisce neanche il più minimo frammento di verità. Curioso parlare di verità a Napoli e non perché sembri paradossale dato che molto in lei sembra teatrale e quindi artefatto. Mi sembra invece la parola più appropriata perché Napoli è brutalmente vera, e non lo nasconde.

Del resto nessuna città di queste e più grandi dimensioni potrebbe essere descritta da un solo suo quartiere. Si potrebbe parlare di New York citando solo Manhattan? O Brooklyn? Per quanto si tratti di immensi brani di quella città, non la descrivono completamente. Una città – ogni città – è fatta di mille parti, sarebbe come dire che un pistone è il motore o che una gamba è un essere umano. Le città sono organismi.

Quindi parto dalla verità, e non so dove arrivo, come sempre. Non ho che da offrire immagini, perché quelle ho visto, e quelle si son volute far vedere.

Teschi

Parto dalla fine, cioè dalla morte. A Napoli la morte non è la fine e di teschi ce ne sono ovunque. C’e ne sono a migliaia, anche dove non li vedi. Ci sono le catacombe, o almeno quelle sopravvissute e visitabili (mi pare ne abbiano censite dodici ma quelle accessibili sono solo tre, cioè San Gennaro, San Gaudenzio e San Severo). Nella catacombe sono rimasti i loculi esposti in cui venivano deposti i corpi scolati. Scolati di cosa si può facilmente immaginarlo anche dalle dimensioni di questi giacigli eterni, piccoli anche per le stature del tempo. I corpi rattrappiscono (un po’ come diceva un’amica all’altra mentre le faceva una foto a Procida: “Non ti rattrappire”, intendendo che non doveva fare una faccia accigliata. Il linguaggio è ricco di figure ed estremamente vitale e immaginifico, ma magari ne parlo dopo) e li puoi immaginare lì dentro.

Nella catacomba di San Gaudenzio c’è un corridoio di notabili e ricchi che pagarono cifre cospicue (la guida dice nell’ordine del milione di euro attuali) perché lungo le sue pareti venisse murato il loro semicranio, inserito al culmine di un affresco che ne raffigurava il corpo (scheletrico) rivestito degli abiti sociali: c’è la nobildonna, c’è il giudice, c’è l’artista. A testimoniare che sono loro c’è la metà posteriore del loro cranio, una scelta curiosa che non conservava le fattezze del volto, per quanto sia possibile riconoscere qualcuno dal suo cranio.

Alla Certosa di Machebellissimonome (San Martino) c’è il cimitero dei monaci. È delimitato da un recinto in pietra punteggiato da diversi teschi, se non si capisse immediatamente la sua funzione. Migliaia ce ne sono al cimitero delle Fontanelle, purtroppo in ristrutturazione, e che quindi non ho potuto visitare.

Sotto l’Ospedale degli Incurabili dicono esista quella che chiamano “piscina dei cadaveri”, una fossa comune dove sarebbero stati gettati milioni di morti. Non l’hanno ancora trovata ma non conta che esista. A Napoli le storie sono più vere della realtà.

Questa insistenza sulla morte mi ha portato a chiedermi se si trattasse di un’ossessione o piuttosto dell’esito della costruzione di un sano rapporto con la morte. Propendo per questa seconda ipotesi.

Secondo me i napoletani hanno capito benissimo come convivere con la morte. Non perché se la vedono a ogni angolo ma perché ne hanno un rapporto di rispetto e quasi di amicizia: vogliono che sia loro familiare. Rispettandola e facendola partecipare del flusso dell’esistenza la riconoscono, non la nascondono. E pensavo a quanto noi la rimuoviamo: abbiamo (ho) intellettualizzato anche i cimiteri e li intendo come portali con altre dimensioni o luoghi di pace e riflessione (cosa che sono, intendiamoci) mentre Napoli mi ha riportato a una dimensione più elementare e semplice: i morti sono morti e un morto è rappresentato dal suo teschio. La verità, per cortesia.

Scrittura

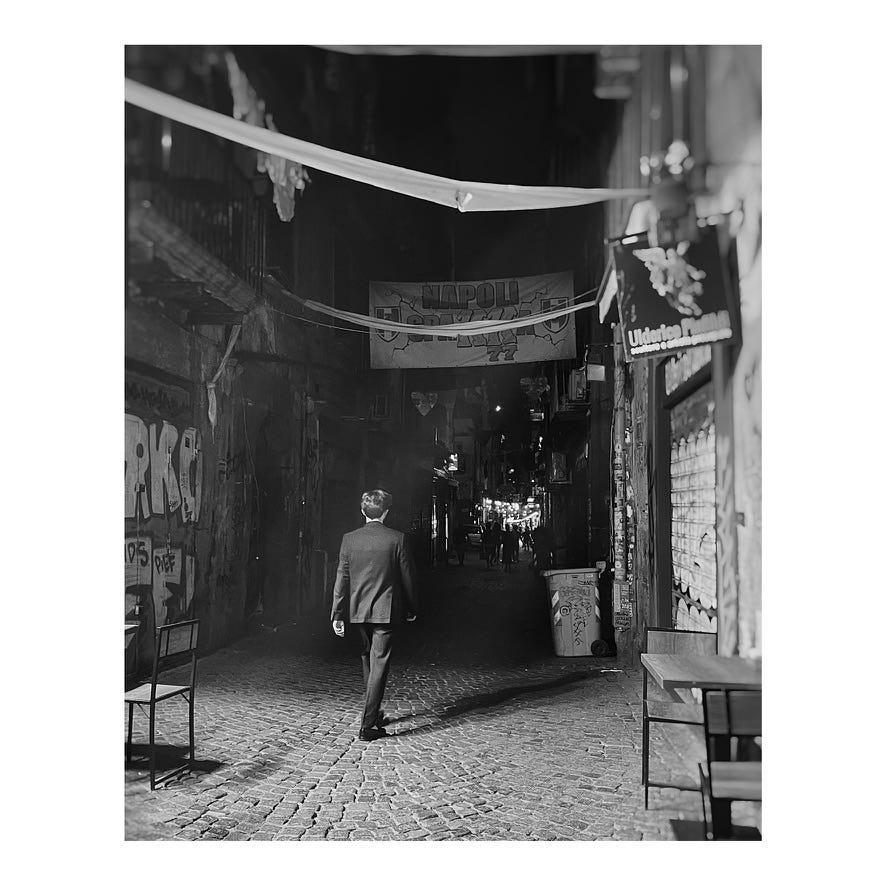

Pochi muri di Napoli – almeno di quella che ho visto – sono liberi da graffiti, scritte, insegne. Barthes l’avrebbe chiamata L’impero dei segni, anche se lui lo diceva del Giappone. Non so se Barthes leggesse il giapponese ma questa considerazione mi porta a un’altra riflessione: che non serve capire un linguaggio per esserne affascinati. Che sia parlato o scritto, un linguaggio mette in rapporto cose e persone, persone e persone, persone e luoghi.

I napoletani hanno deciso che la loro città è una pagina su cui scrivere. Non sempre capisco cosa c’è scritto ma quest’abitudine – che altrove troverei poco rispettosa – mi dice qualcosa di diverso: che per i napoletani su Napoli ci puoi scrivere le cose. Forse è un modo di appropriarsi di quei muri, di fargli raccontare storie. Allora cammino per Spaccanapoli (a proposito: che nome, diomio!) e mi fermo a osservare un graffito. Colgo l’ironia dei nomi di certi negozi: il parrucchiere si chiama “Mai Di Lunedì”, la pelletteria “Amici per la pelle”. Al rione Sanità, nella piazza, c’è una scultura in memoria di Genny Cesarano, un diciassettenne ucciso accidentalmente nel settembre del 2015, durante un conflitto a fuoco fra clan del rione. Una storia, tragica.

Per questo ho capito che i napoletani e Napoli sono la stessa cosa, e ancora una volta è la parola a sancire questa unione: quando i napoletani parlano di Napoli in realtà parlano di se stessi. Quando parlano delle strade dei palazzi dei monumenti parlano di un continuum che dalla pietra diventa carne e ossa e viceversa. Non c’è differenza. Della loro città non ci si vedono abitanti ma ne sono la materia stessa.

Ho il sospetto che di storie sia scritta tutta Napoli, e ne contenga, e ne straripi. Sono storie i teschi visibili o invisibili, sono storie le scritte, sono storie quelle che si raccontano.

Ma a Napoli le storie sono qualcosa di diverso: superano la narrazione e diventano realtà. È un po’ come se il racconto diventasse una cosa vera, non più solo verosimile. Per questo le scritte non sono sui muri ma sono i muri di Napoli. Ed è anche per questo che il memento mori continuo diventa vita: si muore, quindi ricordati di vivere. E allora mi chiedo se non abbiano capito qualcosa di molto importante:

Per dimenticare devi ricordare, per sopportare devi accettare ciò che è insopportabile. Per vivere devi ricordarti che devi morire.

Materia

Appunto: la materia. Le pietre laviche dei vicoli e delle strade, il tufo dei palazzi, l’intonaco scrostato degli scenografici scaloni della Sanità o di via Toledo. Proprio a via Toledo cammino una sera, è quasi il tramonto. Improvvisamente ho un’allucinazione: mi pare che chiunque stia mangiando qualcosa di fritto. Calcolo mentalmente che l’82% (le percentuali sono precise nelle allucinazioni prodotte dai sogni lucidi) dell’olio usato in Italia per friggere venga consumato a Napoli. Sento odore di fritto ovunque. Anche il cibo è una materia e se il viaggio anagrafico (cioè se camminando per Napoli camminassi in realtà dentro la mia biografia) ora sarei al punto in cui scopro i sapori del cibo.

La prima volta che andai a Napoli mi parve di non aver mai mangiato prima. Non parlo della pizza o degli spaghetti (anche): parlo del sapore. È difficile non essere agiografico a questo punto ma ho capito i pomodori i limoni la pasta il dolce l’amaro solo a Napoli. Un po’ come se fino a quel punto della mia vita avessi mangiato idee di cibo, non cibi veri e propri.

Anche il cibo è materia e rido fra me e me pensando a quanto friggono a Napoli. Un’altra sera compro qualcosa da mangiare e chiedo se per caso hanno qualcosa che non sia fritto, voglio stare un po’ leggero, son giorni che mangio la qualsiasi fritta. Mi dicono che a Napoli alla dieta ci pensi quando torni a casa. Concordo e prendo qualcosa di fritto. Il sole del tramonto su via Toledo si riflette con un angolo tesissimo sul mare del golfo e punta diretto sui miei occhi. Devo chiuderli e procedo in un sogno in cui mi oriento solo con i profumi. C’è fritto ovunque, il fritto è aria e materia. Mi piace, non lo annoto mentalmente con fastidio, anzi.

Napoli, si sarà capito, mi piace da morire.

Quando ci sono arrivato questa volta era sera. Sono andato a camminare ai quartieri Spagnoli e dopo un po’ ho avvertito una certa tensione muscolare al volto: stavo sorridendo ormai da una mezz’ora. Che faccia ebete devo aver avuto ma anche felice, e soprattutto chissenefrega.

Dioniso

Queste mie parole sono molto incoerenti, ne convengo. Non mi giustifico: è impossibile parlare di Napoli in maniera coerente, o io non ci riesco.

Napoli è la prima città che però mi ha permesso di capire che sono fatto di almeno due parti: quella apollinea e quella dionisiaca. Frequento per origine la prima ma sono felice solo nella seconda. Il rumore di Napoli, la confusione, le voci, la trascuratezza e il disordine sono un problema urbano ma sono anche una manifestazione di vitalità prorompente. Procedo con cautela perché l’effetto cartolina e la condiscendenza del “è fatta così, cosa ci vuoi fare” sono sempre in agguato.

Non so immaginare come sarebbe Napoli se fosse ordinata e pulita e aggiustata e tutta in ghingheri. Ho chiuso gli occhi e ho immaginato un universo parallelo in cui Napoli è così. Forse Chiaia o Posillipo sono così ma quelle sono parti di Napoli, non sono Napoli. Quindi non ho immaginato niente e con ciò non intendo che la natura e la condanna di Napoli siano essere così com’è ma intendo solo che non saprei immaginarla diversamente.

Non dico che sia un bene o un male né so dire se sia la sua condanna o la sua redenzione. Dico che a Napoli il magma del Vesuvio si è trasformato nella città stessa: Napoli ribolle e cambia e non sta ferma se la fotografi.

La prima volta che andai a Napoli mi accorsi che aveva la stessa energia di New York. Non è un caso (si trovano anche sullo stesso parallelo): c’è lo stesso fermento culturale e lo stesso modo di incanalare le energie, nell’arte, nella musica, nel cibo e nella curiosità per la vita. Sono città di porto che accolgono e che mescolano e non sai mai cosa esce dall’amalgama. Ma sono anche città in cui la forza vitale è così potente da darti l’impressione che lì la morte ci sia ma che sia solo invitata al banchetto. Non è la fine, è solo un momento. Ti sembra che siano città che hanno scoperto come fottere la morte.

All’inizio dicevo che a Napoli le storie sono più vere della realtà. Le storie, raccontate a voce o dai muri o dagli odori e profumi e suoni e rumori sono la realtà.

Ieri ho visto per la prima volta Così parlò Bellavista. Ha 40 anni. Potrebbero girarlo oggi e Napoli non sarebbe molto diversa. Gli stessi muri scrostati, le stesse cose arrangiate, gli stessi guizzi geniali. Il montaggio di quel film è ancora modernissimo: è fatto di frammenti che sembrano parti di diversi discorsi, come se si fosse di fronte a un televisore in cui diverse persone raccontano storie diverse. Poi tutto acquista magicamente una coerenza. A guardare il dettaglio a Napoli non ne capisci l’origine, ma mettendo i dettagli in fila appare un’immagine perfettamente coerente. Un’immagine corale, brutale, potente, dolce, suadente, urlante, bollente, stridente, scrostata, magistrale, maestosa, precisa, slabbrata, sublime, infima, infame, elegante, nobile, alta, bassa, reale, regale, prosaica, sacra, asfissiante, corroborante, solitaria, abbandonata, amata, posseduta, lasciata, raccontata, dimenticata, morta, rinata. Totale.

Napoli è un vocabolario intero, e non bastano tutte le parole per definirla.